Une sources sur les alpages à la période médiévale : les comptes de Châtellenies

Les textes sur l’alpage sont rares pour la période médiévale. Les plus anciens, dès le XIIe siècle, sont les chartes de donation de pâturage et de forêts par les seigneurs aux monastères[1]. Les plus intéressants sont sans doute les pièces des procès opposant des communautés paysannes à propos des pâturages d’altitude. Le reste, c’est-à-dire essentiellement les sources d’origines seigneuriale ou princière, sont généralement fort laconiques, se contentant la plupart du temps de nommer les alpages, ce qui n’est déjà pas si mal, et de préciser les redevances dues par ceux qui les exploitent, à savoir particuliers, consortages ou communautés d’habitants. C’est le cas des fameux comptes de châtellenie savoyards conservés depuis la fin du XIIIe jusqu’au début du XVIe siècle. Les comptes des châtellenies de montagne, comprennent ordinairement une rubrique dite alpagium, où sont notés le montant de l’auciège, la redevance en fromage due pour la fréquentation par les bêtes laitières des montagnes relevant du comte/duc de Savoie. Il peut également être question d’alpages dans la rubrique des bans de justice (banna concordata et condempnata) des comptes de châtellenie, à propos de délits commis sur les montagnes : dégradation de bâtiments, vol de foin ou de fromages, coup et blessures …. Mais les occurrences ne sont pas si fréquentes. En dehors de ces deux rubriques, l’alpage n’apparait dans les comptes que de façon occasionnelle.

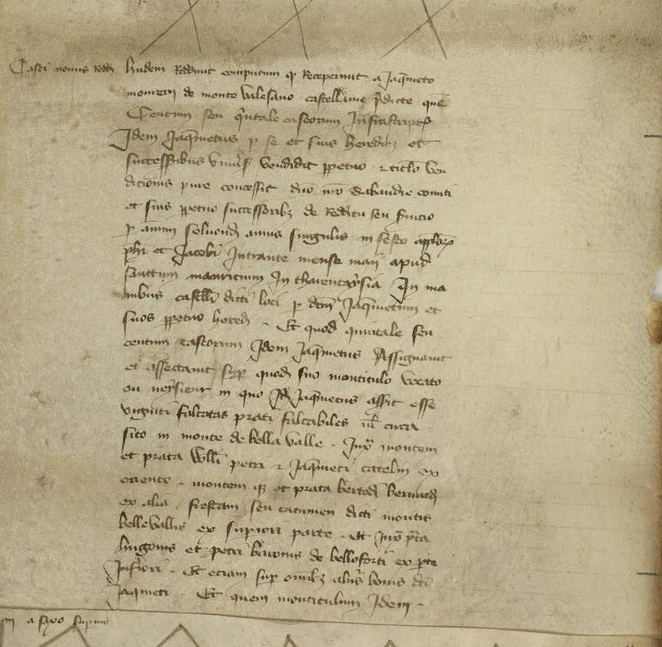

Un texte du compte de Châtellenie de Salins-Tarentaise de 1390-1391

C’est le cas avec le texte reproduit, traduit et analysé ci-dessous, extrait d’un compte la châtellenie de Salins-Tarentaise « au-dessus du Siaix » (ce qui correspond en gros à la Haute-Tarentaise), pour l’année 1390-1391[2]. Il s’agit d’une affaire de rente constituée en fromage suite à un délit ou l’alpage tient un rôle important.

Dans cet extrait d’une cinquantaine de lignes d’une belle écriture gothique, le châtelain, représentant du duc de Savoie en Tarentaise, rend compte, du paiement par un certain Jacquemet Mourier, habitant de Montvalezan, d’une rente annuelle de cent fromages. Celle-ci avait été constituée en contrepartie de la réduction de moitié d’une forte amende imposée audit Jacquemet à la suite de sa condamnation lors des assises tenu par le juge comtal de Tarentaise et de Maurienne. Que lui reprochait-on ? D’avoir, l’année précédente, fracturé une grange d’altitude pour y voler du foin qu’y avait stocké Pierre Ball, auteur de la plainte déposé contre Jacquemet Mourier. La grange appartenait à deux autres personnages, les frères Pierre et Hugues Baron, dont on ne connait pas les liens avec le plaignant (parents ou associés).

La rente se compose donc de cent fromages pour un équivalent-poids d’un quintal environ. Si on ne connait pas la valeur précise du poids de Bourg-Saint-Maurice, on sait qu’un quintal équivaut grosso modo à 50 kilos. Chacun de nos fromages pèseraient donc autour de 500 grammes. Il s’agit donc de petits fromages au regard de ce que l’on sait du poids des fromages produits dans la région à cette époque, et probablement de fromages de lait de vache. Les gros fromages sont généralement issus d’une production à fruit commun de plusieurs alors qu’il s’agit manifestement ici d’une production strictement familiale, issue de l’exploitation du seul troupeau de Jacquemet Mourier. Autre renseignement, la rente est assignée sur la production d’une montagnette situé sur la montagne de Bellaval au lieu-dit ou Meysieur. Celle-ci, comme les autres biens de Jacquemet Mourier, est tenue en emphytéose, c’est à-dire en tenure perpétuelle du comte de Savoie, qui est donc ici le seigneur foncier, au devoir d’un servis ou cens annuel de trois sous forts.

On sait qu’en Tarentaise, selon le géographe Philippe Arbos, le terme de montagnette désigne à l’époque contemporaine, un habitat pastoral, occupé au printemps et à l’automne, à mi-chemin donc du village d’hiver et du chalet d’alpage[3]. À Bourg-Saint-Maurice et à Montvalezan, les montagnettes étaient occupées, par l’épouse et les enfants, entre le 15 mai et le 1er juin, avant la montée à l’alpage, puis, entre la fin septembre et la fin octobre, avant la redescente au village[4]. Avec ce texte, on a la plus ancienne occurrence connue, pour le moment, du terme de montagnette. Le latin monticulus adopté par le clerc qui a rédigé le compte, en est en effet la traduction littérale. En Savoie du Nord, l’équivalent serai le menchoir ou domus mencherii, termes utilisés notamment dans les comptes de châtellenie du Beaufortin et du Val d’Arly. Pour autant, s’agit-il bien ici d’une montagnette au sens que lui donne Philippe Arbos ? Son environnement en effet, fait davantage penser à un chalet d’alpage. La montagnette de Jacquemet Mourier est en tout cas un lieu de production de fromage. Elle se présente sans doute comme un bâtiment entouré d’une ou plusieurs parcelles de prés. La parcelle est bornée par les possessions des voisins de Jacquemet : la montagne et les prés de Guillaume, Pierre et Jacquemet Catelin, à l’est, la montagne et les prés de Bertod Bernard à l’ouest, les prés d’Hugues et Pierre Barons de Beaufort, par la partie inférieure. Ces derniers ne sont autres que les propriétaires de la grange pillée par Jacquemet Mourier, qui doit donc se trouver dans le voisinage immédiat de la montagnette de ce dernier. À lire ce passage, on comprend que les particuliers ont ici deux types de possession : des parcelles de prés, sur lesquelles peuvent s’élèver des granges ou des chalets, et des montagnes, c’est-à-dire des alpages. Imprécision du texte, on ne saurait dire si la montagne des frères Catelin désigne une montagne particulière ou s’il l’on veut privée, assez rare à cette époque, ou bien plus probablement, une part d’un alpage commun détenue par les trois frères. On serait alors en présence d’une exploitation de type « petite montagne » familiale et non pas de grande montagne collective, ce qui est cohérent avec la production de petits fromages. On remarque aussi que ces possessions d’altitude semblent être souvent tenues en indivision par des fratries : les trois frères Catelin, les deux frères Baron.

Au-dessus de la montagnette de Jacquemet Mourier, s’étendent les alpages communs de Bellaval jusqu’à la « frête », c’est à dire jusqu’à la crête. La montagne de Bellaval se trouve au fond de la vallée des Chapieux, au-dessus du village de la Ville des Glaciers, un village qui, sous le nom de Glaciers ou de Villa glaceriis, était habité de façon permanente au début du XIVe siècle, avant de devenir, peut-être dès le XVe siècle, un simple hameau de mi-saison. Les autres noms de lieu cités dans les textes sont plus énigmatiques. La montagnette se trouve au lieu-dit de Meysieur et la grange, sans doute proche, on vient de le voir, au lieu Val ou au lieu-dit la Vallée ou le Val et j’avoue n’avoir localisé aucun des deux, ni sur les cartes IGN, ni sur le Premier Cadastre Français du XIXe siècle, ni sur les tabelles de la Mappe Sarde, même s’ils font sans contestation partie du quartier de la Ville-des-Glaciers. Identifier ou Meysieur avec le toponyme contemporain Maison Longe un peu en amont de La Ville parait assez aventuré. Le lieu de résidence des protagonistes montre enfin que l’on peut résider dans une paroisse et posséder des biens ou des droits de pâture dans une autre : Jacquemet Mourier est de Montvalezan, paroisse située un peu en amont de Bourg-Saint-Maurice, et les frères Baron sont de la paroisse Saint-Maxime-de-Beaufort, de l’autre côté du Cormet de Roselend. Quant à Pierre Ball, le dénonciateur, il est dit du Mont, sans doute dans la très vaste paroisse de Saint-Maurice, un lieu qui, sans certitude, peut correspondre au village de Montrigon, situé à l’exact opposé par rapport à la vallée des Chapieux.

[1] Fabrice MOUTHON, Montagnes médiévales. Les alpages de Savoie, Dauphiné et Provence du XIIe au XVIe siècle, Université de Savoie-Mont-Blanc, Chambéry, 2019

[2] Les comptes de la châtellenie de Salins sont toujours scindés en deux partise : A saxo inferius pour la basse et moyenne Tarentaise et A Saxo superius, pour tout ce qui se trouve en amont de Moûtiers.

[3] Philippe ARBOS, La vie pastorale en Tarentaise, Annales de Géographie, tome 21, n°118, 1912, 323-345.

[4] Philippe ARBOS, La vie pastorale dans les Alpes françaises. Étude de géographie humaine, Arland Colin, Paris, 1922, p.473-474.

Texte original

Extrait du compte de châtellenie de Salins. Archives départementales de la Savoie. SA 16705, 1390-1391

A Saxo superius

Casei novus redditu

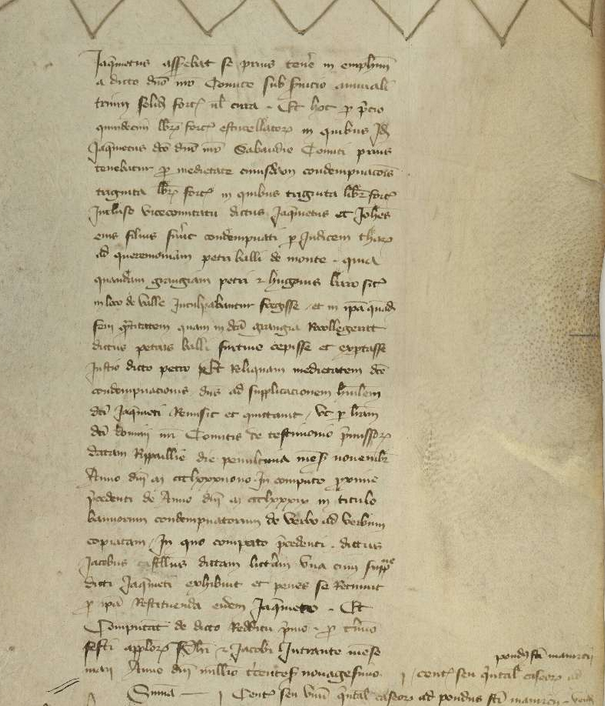

Idem, reddit computum qua receperunt a Jaquemeto Mourerii de Monte Valesano castellanie predicteque centum seul quintale caseorum infrascrptorum, idem Jaquetus pro se et suis heredibus et succesoribus universis, vendidit perpetuo et titulo vendicionis pure concessit domino nostro Sabaudiae comiti et suis perpetuo succesoribus de redditu seu servicio per annum solvendum annis singulis in festo Appostollorum Philippi et Jacobi intrante mensis maii apud Sanctum Mauricium in Tharentaysia in omnibus castellani dicti loci per dictum Jaquietum et et suos perpetuo heredibus. Et quod quintale seu centum caseorum idem Jaquemetus assignavit et affectavit super quod suo monticulo vocato ou Meysieur in quo idem Jaquemetus asserit esse viginti falcatas prati falcabiles uel circa sito in monte de Bella Valle, iuxta montem et prata Villelmi Petri et Jaquemeti Catelini, ex oriente, montem et prata Bertodi Bernardi ex alia, frestam seu catumen dicti montis Bellevallis ex superiori parte et iuxta prata Hugonis et Petri Baronis de Belliforti ex parte inferiori. Et eciam super omnibus aliis bonis dicti Jaquemeti et quem monticulem idem Jaquemetus asserebat se prius tenere in emphjiteosis a dicto domino nostro comite sub servicio annuali trium solidorum fortium uel circa. Et hoc, pro precio quindecim libras fortium escucellorum in quibus idem Jaquemetus dicto domino nostro Sabaudiae comiti prius tenebatur pro medietate cuiusdam condempnacionis tringinta libras fortium in quibus triginta libras fortium incluso vicecomitatu dictus Jaquetus et Johannes eius filius fuerunt condempnati per judicem Tharentaysie ad querimonia Petri Balli de Monte, quia quadam grangiam Petri et Hugonis Baronis, sitam in loco de Valle, inculpabatur fregisse et in ipsa quadam feni quantitatam quam in dicta grangia recollegerit dictus Petri Balli furtine, cepisse et extrasse justio dicto Petro. Et reliquam medietatem dicte condempnacionis dominus ad supplicacionem humilem dicti Jacobi remisit et quictavit ut per litteram dicti domini nostri comitis de testimonio premissorum. Datam Ripaillie die penultima mensis novembrisAnno domini M CCCLXXXnono, in computo primo precedento de Anno domini MCCCLXXXIX in titulo bannorum condempnatorum de verbo ad verbum copiatam in quo computo precedenti dictus jacobus castellanus dictam litteram una cum supplicacione dicti Jaquemeti exhibuit et penes se retinuit pro ipsa restituenda eidem Jaquemeto. Et computat de dicto redditu, primo pro termino festi appostollorum Philippi et Jacobi intrante mense maii Anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo.

Summa : I centum seu unum quintalem caseorum ad pondus Sancti-Mauricii, vendidit in fine computi.

Texte traduit (Fabrice Mouthon)

[A propos des] Fromages nouvellement reçus

De même, il [le châtelain comtal de Salins-Tarentaise] rend compte de ce qu’il a reçu de Jacquemet Mourier de Montvalezan, seigneurie et château précités, c’est-à-dire des cent fromages, soit un quintal, mentionnés ci-dessous. Ledit Jacquemet, pour lui-même et pour ses héritiers et successeurs universels, les a vendus et cédé de manière perpétuelle à notre seigneur le comte de Savoie et à ses successeurs, comme revenu ou service à verser chaque année, le jour de la fête des Apôtres Philippe et Jacques, au début du mois de mai, à Saint-Maurice en Tarentaise, dans les mains du châtelain de ce lieu, par ledit Jacquemet, pour lui-même et pour ses héritiers et successeurs universels.

Et ce quintal de cent fromages a été assigné et affecté par ledit Jacquemet à sa montagnette appelée “ou Meysieur”, situé sur la montagne de Bellaval, jouxtant la montagne et les prés de Guillaume Pierre et Jacquemet Catelin, à l’est, la montagne et les prés de Bertod Bernard à l’ouest, la crête ou sommet de la montagne de Bellaval, par la partie supérieure et les prés d’Hugues et Pierre Barons de Beaufort par la partie inférieure. De plus pour tous les autres biens du dit Jacquemet, y compris la montagnette, celui-ci affirme qu’il les tenait auparavant en emphytéose de notre seigneur le comte, pour un servis annuel de trois sous forts environ.

Cela [la rente en fromage] a été échangé contre la somme de quinze livres fortes pour lesquelles Jacquemet était redevable à notre seigneur le comte de Savoie, pour la moitié du montant d’une condamnation de trente livres fortes. Ceci inclut la somme à laquelle Jacquemet et son fils Jean avaient été condamnés par le juge de Tarentaise sur la plainte de Pierre Ball du Mont, concernant une grange appartenant à Pierre et Hugues Baron, située au Val. Ils avaient été accusés d’avoir fracturé ladite grange et d’y avoir volé et emporté une certaine quantité de foin, récoltée par Pierre Ball. Et la moitié restante [du montant] de la condamnation a été remise à l’humble demande dudit Jacquemet par notre seigneur le comte, qui l’a libéré de ce paiement par une lettre qui témoigne de ceci.

Donné à Ripaille l’avant-dernier jour de novembre de l’an du seigneur 1389, dans le premier compte précédant de l’année 1389 dans le titre des bans de condamnation, copié de mot à mot dans le compte précédent où le châtelain a présenté ladite lettre accompagnée de la demande et l’a gardée pour la restitution à Jacquemet.

Et il rend le compte de ce revenu, d’abord pour le terme de la fête des Apôtres Philippe et Jacques, au début du mois de mai, de l’an 1390.

Total : Cent fromages, soit un quintal au poids de Saint-Maurice, vendus à la fin du compte.

Avec le concours du mécénat de