L’enquête et la loi pastorale de 1972 : l’électrochoc

Les résultats de l’enquête pastorale de 1972 confirment une très nette perte des surfaces pastorales dans toute la zone de montagne française, et fait le constat d’un désintérêt pour l’alpage et le pastoralisme.

La loi pastorale de 1972 donne de nouveaux outils : les associations foncières pastorales (AFP), les groupements pastoraux (GP) et les Conventions Pluriannuelles de Pâturage. Il faut donc saisir cette opportunité pour aider au maintien de ces pratiques ancestrales qui « collent » avec les signes de qualité des productions fromagères qui se mettent progressivement en place et valoriser ainsi cet extraordinaire patrimoine.

Pourquoi et comment se met en place le Service Alpage ?

Sous l’impulsion de l’Institut National d’Etudes Rurales Montagnardes (INERM), une véritable croisade de reconquête des alpages et des « estives » est organisée. En Haute-Savoie, dès 1973 un « groupe alpage » émet très vite l’idée de réinvestir la très ancienne Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (1927), qui à l’époque n’organisait plus les «concours d’alpage », sa raison d’être en tant que Section Départementale de la Société Française d’Economie Alpestre

(depuis 1913).

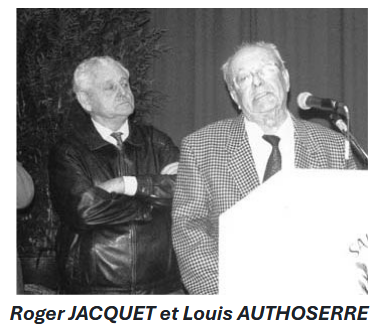

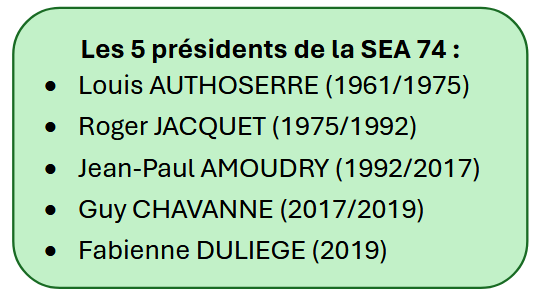

Le Président de la SEA, Louis AUTHOSERRE et la Chambre d’Agriculture donnent leur accord pour réanimer la SEA et créer un « Service Alpage » en 1975. Roger JACQUET, agriculteur à Saint-Gervais et conseiller général devient président de la SEA et s’entoure d’un Conseil d’Administration élargi comprenant des représentants des alpagistes, propriétaires privés, maires, élus du Département, Direction Départementale de l’Agriculture (DDA), Chambre d’Agriculture et services vétérinaires.

Pierre LACHENAL, après avoir été chargé de mission à la Direction Départementale de l’Agriculture, plus exactement à l’Atelier d’Aménagement Rural, devient directeur du premier « service alpage » de la zone montagne française qui rentre en action avec la création des premières Associations Foncières Pastorales et Groupements Pastoraux

Un « Forum de la montagne et des alpages »

Le grand choc de la sécheresse de 1976 permet de redécouvrir l’alpage en tant que « refuge et assurance sécheresse » avec l’accueil de plus de 3000 bovins et 10 000 ovins venant de départements sinistrés.

Une la mobilisation très forte de financements, jusqu’alors limités à quelques crédits du très ancien chapitre des « améliorations pastorales » du budget de l’Etat, est organisé pour faire face à d’énormes besoins en termes d’équipements en accès, en chalets d’habitation, ateliers de fabrication et abris de bétail, gestion des effluents, adductions et réserves d’eau, énergie, débroussaillement et reconquêtes de zones enfrichées.

Cette mobilisation n’a, jusqu’à ce jour, jamais été démentie avec les interventions décisives de la REGION (EPR Rhône- Alpes à l’époque) dès 1976, puis celle du Département en 1993, avec la reconnaissance des alpages comme « espaces naturels sensibles » permettant une implication financière conséquente y compris pour le fonctionnement de la SEA.

Le Service alpage de Haute-Savoie fait école

Des « Techniciens Pastoraux » apparaissent dans toutes les zones de montagne avec différents types de structures.

Des liens quasi permanents sont établis avec les organismes ainsi créés en l’Isère, Drôme, ultérieurement Savoie, sans oublier les liens forts avec nos voisins valaisans, fribourgeois, vaudois et valdotains, avec des initiatives marquantes, telles que des programmes européens, le journal l’Echo des Alpages, la Transhumance hivernale et bien d’autres…

Tous ces « pastoralistes » se retrouveront avec enthousiaste lors des fameuses « Journées de l’Alpage » d’abord annuellement à Sallanches dès 1984, puis à Megève en 1996, 1997, 1999, 2001 (annulées pour cause de fièvre aphteuse), puis 2003 et 2007. Et ainsi au Festival des Métiers de la Montagne de Chambéry, tous les deux ans depuis 2000 et la participation à « l’Année Internationale des Montagnes » en 2002 avec les premiers « Etats Généraux de l’Eau en Montagne » organisés à Megève et qui se réuniront ensuite tous les 4 ans.

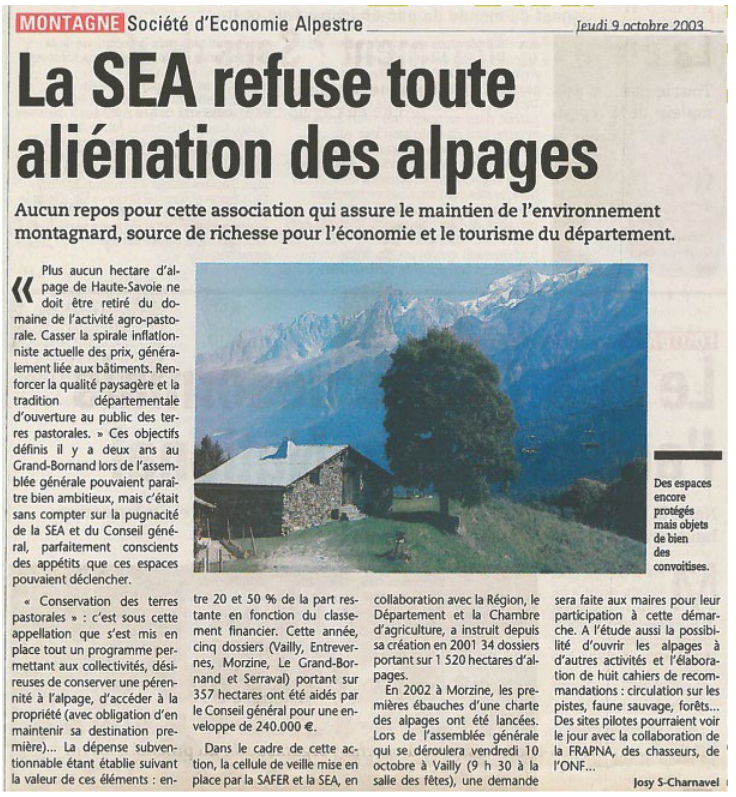

Une action foncière coordonnée et forte sur les territoires d’altitude

Avec la création du Conservatoire Départemental des Espaces Pastoraux, né au Grand Bornand lors de l’assemblée générale de la SEA en 2001, dispositif favorisant l’acquisition d’alpages par des collectivités locales ou des établissements publics avec, là encore, une forte implication financière du Conseil Départemental et l’appui attentif de Jacky Pellarin.

En 2011, le dispositif avait déjà permis d’acquérir 800 hectares en 20 opérations et beaucoup plus aujourd’hui !

Et aussi, à partir de 2002, l’élargissement des préoccupations de la SEA au triptyque « Herbe, Eau et Arbres » qui, de tout temps, rassemble les acteurs et ressources fondamentales de la montagne et met en œuvre la « force de tonte » des troupeaux et de machines pour le maintien des grands équilibres végétaux et des paysages de la Haute-Savoie…. offrant ainsi l’occasion de travailler avec l’ensemble des organisations des races animales alpines mais également les stations de ski.

Elargissement à la pédagogie et à la « culture de l’Alpe » en direction du grand public

Avec des programmes comme « Un Berger dans mon Ecole » (2001) mais aussi des spectacles et productions comme le conte musical « l’Armoise d’Or » (1996), le « Pacte des Alpages » (2001 et 2003) avec Etienne Perruchon, Alain Benzoni, Nicolas Perrillat, Philippe Roman dans le cadre des Journées de l’Alpage de Megève.

Redécouverte des vertus de l’alpage et du pastoralisme et son importance pour la diversité biologique, l’environnement et les paysages de montagne

On constate en effet depuis les années 1990 : – Un croisement d’intérêt très fort des productions pastorales avec les

AOP et autres signes de qualité des fromages de montagne qui se mettent en place à partir des années 1990.

– Un intérêt nouveau pour une agriculture plus respectueuse des milieux et toutes les valeurs patrimoniales de l’alpage (que les Suisses n’ont jamais abandonnées), en réaction au modèle productiviste de l’agriculture prôné dans les années 60 – 70.

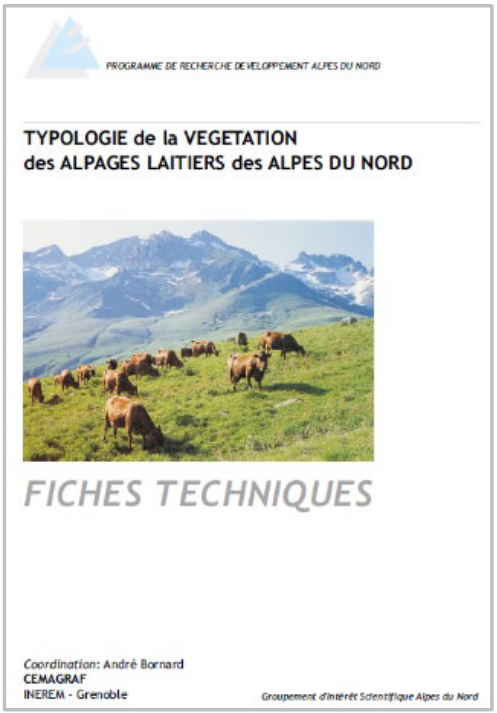

– Une redécouverte de la valeur de l’herbe et des prairies d’altitude avec des travaux scientifiques (GIS Alpes du Nord, travaux du CEMAGREF, INERM Grenoble et de l’INRA de Clermont-Ferrand).

La mise en œuvre des mesures agro-environnementales et la reconnaissance en tant qu’Espaces Naturels Sensibles viendront conforter cette évolution.

Une aventure, née en 1974 qui s’inscrit elle-même, modestement, dans la Grande Histoire des Alpages

Une histoire qui elle, a débuté avec les premières occupations humaines des hautes terres. Elle est bien loin d’être achevée !

On en retrouve en effet les traces de cette occupation au travers des recherches scientifiques menées à partir des sédiments des lacs d’altitude et des travaux archéologiques qui font remonter la présence des premiers troupeaux domestiques à plusieurs milliers d’années.

Grâce aux nouvelles générations d’hommes et de femmes qui défendent leur métier avec une passion toujours intacte, malgré les nombreux défis nouveaux à surmonter, gardons toute confiance dans la capacité de résistance et la robustesse du pastoralisme de demain !

Il y aura sans doute parmi la masse d’informations collectées dans le site « Grande histoire des alpages » (https//:grandehistoirealpages.fr) matière à puiser des enseignements pour la montagne de demain et les formes d’organisation et de mise en valeur de ses ressources naturelles.

Avec le concours du mécénat de